习总书记在党的二十大报告中提出,文化要坚持为人民服务、为社会服务;要全面推进乡村振兴,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。为响应党中央的号召,践行党的二十大精神,7月21-26日,常州大学美术与设计学院院长黄海波带领2名教师、6名研究生赴酉阳土家族苗族自治县开展乡村美育实践活动,实地走访调研了铜鼓镇清泉村、麻旺镇光明村等地。

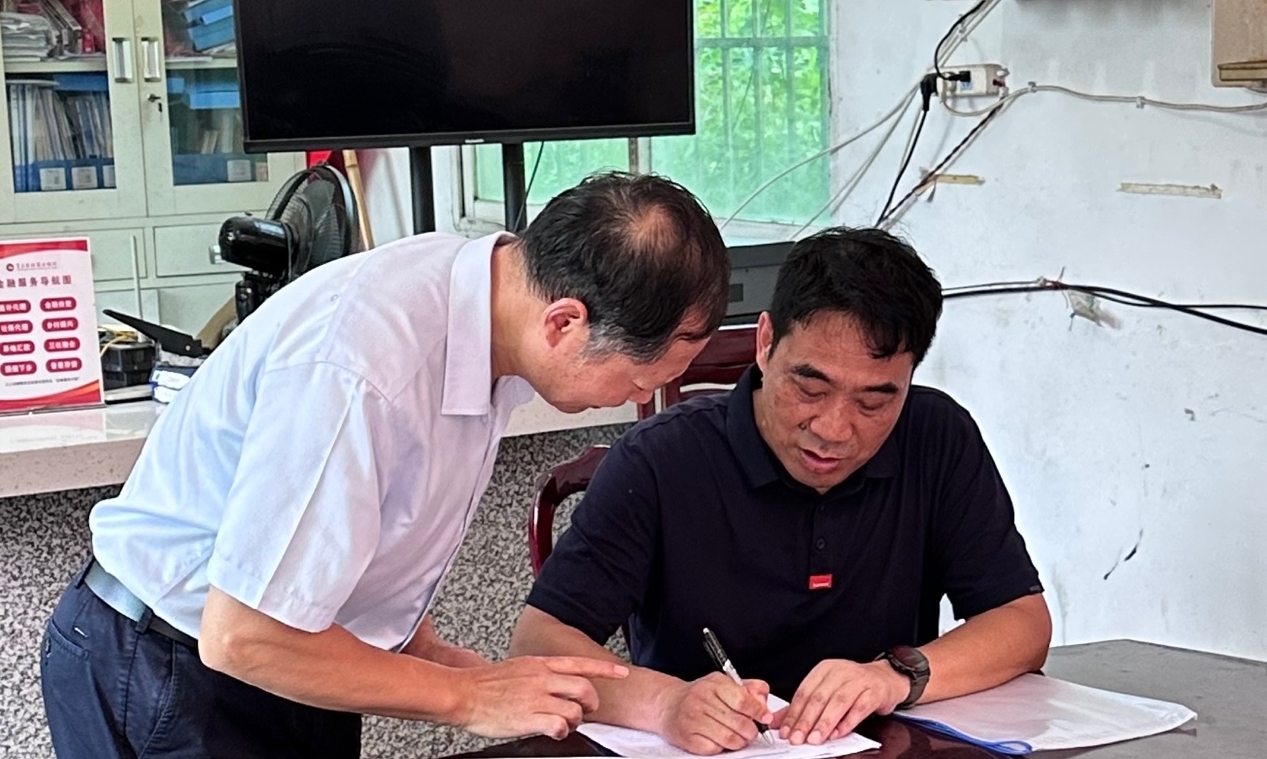

在此期间,我院乡村美育团队与铜鼓镇清泉村驻村书记金正连、酉阳县青创民宿管理服务有限公司负责人张海华及当地相关部门领导、负责人等就乡村美术教育、乡村人居环境及村落实业振兴三个方面展开了研究讨论,并与铜鼓镇清泉村村支“两委”举行了乡村美育校地合作共建仪式。

艺课进村 以美育浸润乡村课堂

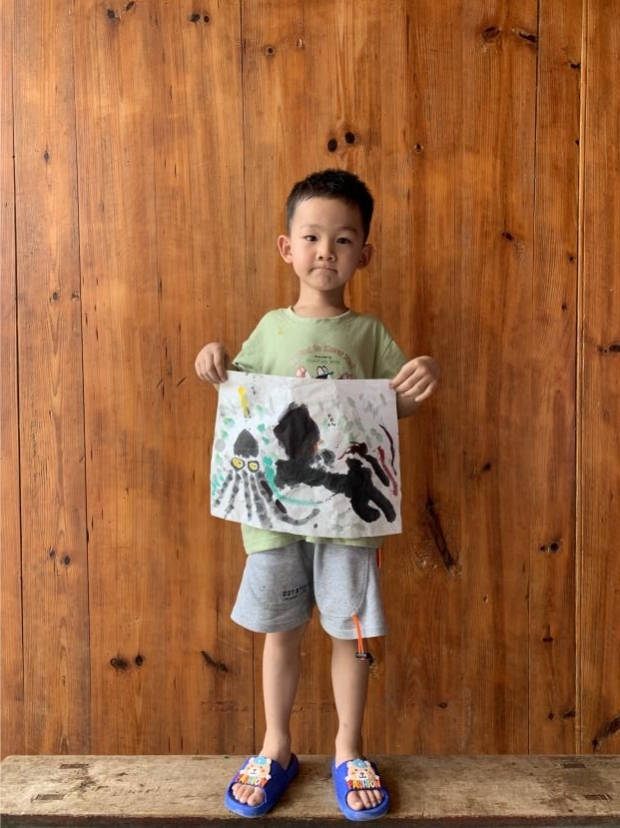

受限于城乡发展不平衡,以及社会环境、经济条件、教育资源等众多因素的影响,乡村学校的美育工作仍相对滞后,如何让每一位学生都享受到高质量的美术教育?针对此问题,在美术与设计学院黄海波院长的带领下,朱磬文、李程琛两位老师和学生专门为铜鼓镇清泉村儿童设计了国画课程,并采购了笔、墨、纸等绘画材料赠送给每位儿童。根据不同学生的特点,我院师生运用层次教学法、小组教学法,以学生操作体验为主进行教学。乡村美育团队通过生动的教学方式激发学生的学习兴趣,使当地的儿童了解中国传统国画的技法,从师资、课程、材料三个方面保证了此次教学活动的圆满完成。

在儿童国画课堂中,清泉村的孩子们充分体验了国画中水与墨、水与色的奇妙,并激发了他们的创造力与对于美的追求,许多孩子在下课以后依然不愿意离开,发挥他们丰富的想象力创作出一幅又一幅作品。铜鼓镇清泉村驻村书记金正连看到这一幕,颇为感动:“或许在你们的这一节美育课中,就种下了他们与艺术的缘分,二十年后,我们村就走出了一位艺术家。”

在未来的进一步合作中,我院乡村美育团队将会立足地域文化特色,充分挖掘当地人文美育资源进行课程设计。例如酉阳土生土长的地方剧种——被列为国家非物质文化遗产的“酉阳阳戏”,一种集祭祀礼仪与戏剧艺术于一体的宗教色彩浓厚的民间戏剧,就可以成为乡村美育活动的特色主题,将其设计成国画、书法、创意版画、趣味手工、美术鉴赏等课程,在培养学生学习美、感受美的能力的同时,也能传承与弘扬本土化特色文化。

艺术改造 以美育优化乡村人居环境

美术与设计学院的乡村美育团队实地走访调研麻旺镇光明村。近年来,麻旺镇积极推动光明村铧匠沟张家寨中国传统村落的保护利用,在严格保护好传统村落的自然风貌及丰富的历史文化遗产的基础上,结合美丽乡村等乡村振兴项目,进行修缮及适当改造并完善周边景观建设,让传统村落变得更加宜居。光明村村集体经济和青创公司联合成立了酉阳县青创民宿管理服务有限公司。公司负责人张海华称,目前已与北京师范大学等国内12所知名院校建立合作,将张家寨打造成大学生“三下乡“社会实践基地。

在不久的将来,我院乡村美育团队也期待与青创公司有进一步合作,让艺术参与乡村改造:通过老屋保护与活化利用,将废弃房屋重生为咖啡厅、露天剧场、艺术院落等,让“空心村”蜕变为美丽乡村和热门打卡地,将传统村落植入民宿、研学、文创等新业态。

艺术设计 以美育助力村落实业振兴

铜鼓镇清泉村驻村书记金正连一直在积极筹划,依靠清泉村的山水地势,修建漂流项目,带动当地的旅游业发展。金正连书记也向黄海波院长表达了希望运用美术与设计学院团队成员设计专业优势,为这一项目提供意见,对乡村进行景观设计。

麻旺镇光明村青创公司投资一千余万,成立了农产品加工厂。青创公司负责人张海华热情邀请我院师生能够常来往、多合作,她说:“无论是我们光明村‘三下乡’社会实践基地还是我投资的农产品加工厂,都急需你们这样的设计相关专业的老师、学生来合作并给我多提一些建议,村落的格局与美化、农产品的包装设计,这些都是我即将面临的重要问题。”我院乡村美育团队将运用所学知识,根据农产品加工厂所需,通过VI设计,把企业理念、服务内容等抽象语意转换为具体符号的概念,塑造出独特的企业形象,有效地推广企业的知名度和形象辨识度。同时,发挥我院乡村美育团队的专业技能,结合农村当地自然景观、物产等实际,开展文创设计,实现文创融合。通过深入挖掘乡土文化特质,淬炼乡村文化品牌,提升乡村振兴产业的文化附加值。

铜鼓镇清泉村驻村书记金正连反复感慨道:“如果不是真心热爱,谁会专门从常州跨越1400公里来到酉阳。”确实,乡村美育不仅仅局限于教育领域,这一概念是由美育融入乡村建设衍生出的,它寄托着我院乡村美育团队对建设美丽乡村的美好愿望。我院团队集结了一批以学院师生为主体的志愿者,发挥美术专业特长,围绕乡村美术教育、优化乡村人居环境、助力村落实业振兴等国家战略与地方经济社会发展需求,通过“艺术+”和“+艺术”的思路开展美育活动。以“美术课堂”提升乡村美术教育,复活乡村特色文化;以“艺术改造”修复与改建乡村景观,提升乡村生活品质;以“艺术设计”助力村落实业,推动乡村传统农业业态转变为“农业+旅游+艺术”融合发展的新业态,助推实现乡村“物质文明和精神文明相协调的现代化”。